朝ご飯もしっかり食べていざ出発!2日目の検証の旅、レッツラ・ゴ-♪

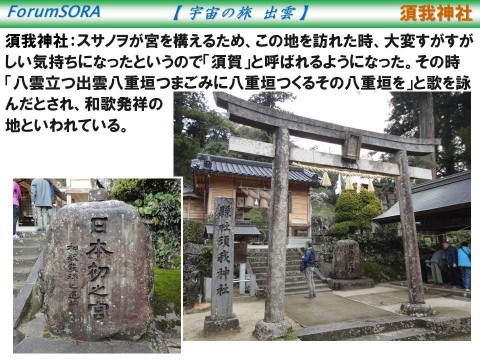

須我神社:

スサノヲが宮を構えるため、この地を訪れた時、大変すがすがしい気持ちになったというので「須賀」と呼ばれるようになった。

その時「八雲立つ出雲八重垣つまごみに八重垣つくるその八重垣を」と歌を詠んだとされ、和歌発祥の地といわれている。

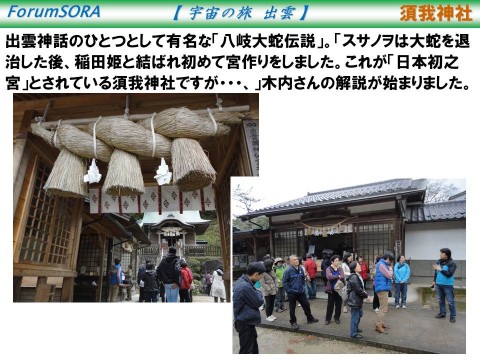

出雲神話のひとつとして有名な「八岐大蛇伝説」。

「スサノヲは大蛇を退治した後、稲田姫と結ばれ初めて宮作りをしました。

これが「日本初之宮」とされている須我神社ですが・・・、」木内さんの解説が始まりました。

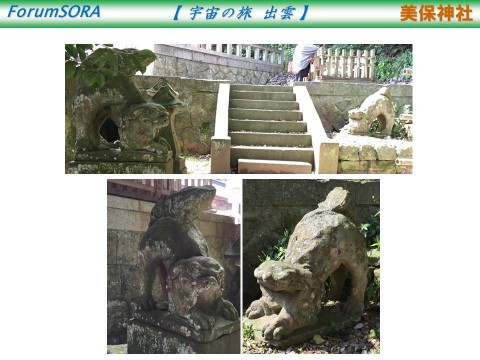

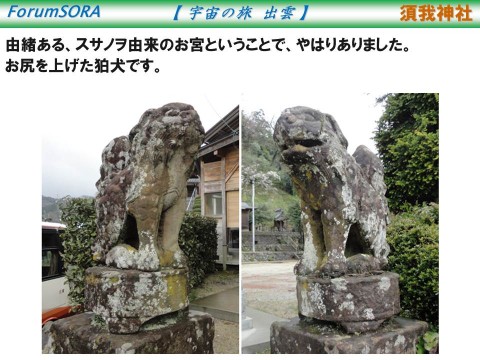

由緒ある、スサノヲ由来のお宮ということで、やはりありました。

お尻を上げた狛犬です。

拝殿の両サイドにも、獅子座型の狛犬が鎮座していました。

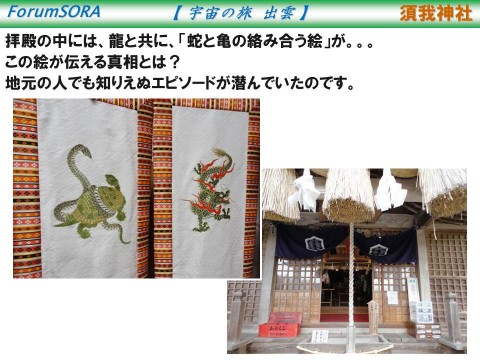

拝殿の中には龍と共に、「蛇と亀の絡み合う絵」が・・・。

この絵が伝える真相とは?

地元の人でも知りえぬエピソードが潜んでいたのです。

今回の「フォーラムソラ 号」のナンバープレートを見てびっくり!「138」。

138は イサヤ と読めます。イエスの本名はイサヤ。

イエス・キリストの検証を行ってきたフォーラムソラには、思いがけない文字霊の響きでした。

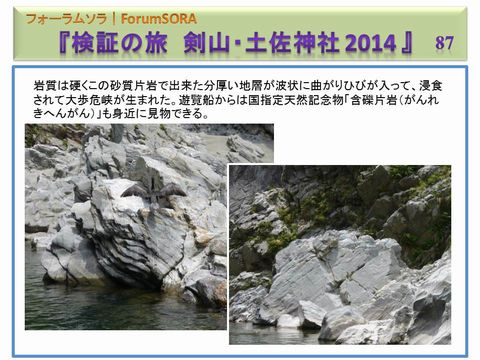

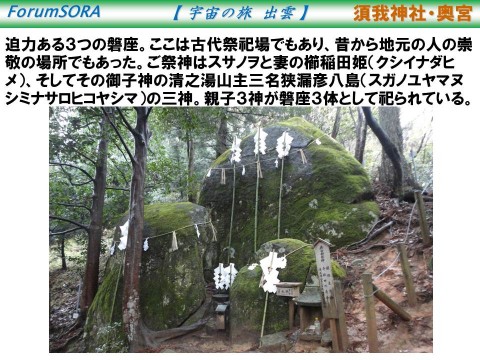

夫婦岩:

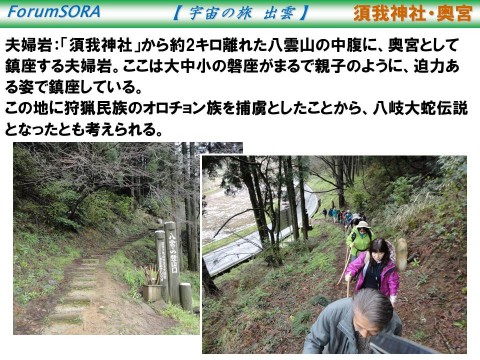

「須我神社」から約2キロ離れた八雲山の中腹に、奥宮として鎮座する夫婦岩。

ここは大中小の磐座がまるで親子のように、迫力ある姿で鎮座している。

この地に狩猟民族のオロチョン族を捕虜としたことから、八岐大蛇伝説となったとも考えられる。

迫力ある3つの磐座。

ここは古代祭祀場でもあり、昔から地元の人の崇敬の場所でもあった。

ご祭神はスサノヲと妻の櫛稲田姫(クシイナダヒメ)、そしてその御子神の清之湯山主三名狭漏彦八島(スガノユヤマヌシミナサロヒコヤシマ)の三神。

親子3神が磐座3体として祀られている。

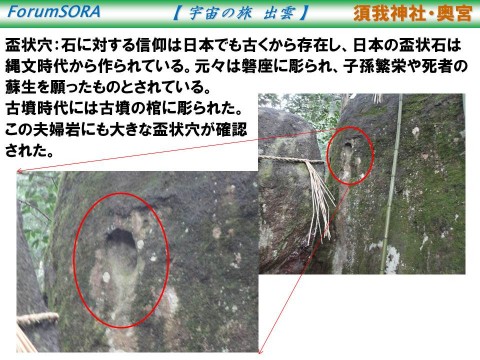

盃状穴:

石に対する信仰は日本でも古くから存在し、日本の盃状石は縄文時代から作られている。

元々は磐座に彫られ、子孫繁栄や死者の蘇生を願ったものとされている。

古墳時代には古墳の棺に彫られた。この夫婦岩にも大きな盃状穴が確認された。

古代の自然信仰の様子をうかがえる夫婦岩。

この3つの岩の配列は、時空をワープさせる亜空間の入り口とも推測される。

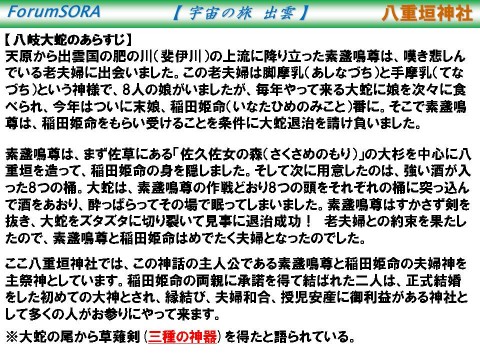

【八岐大蛇のあらすじ】

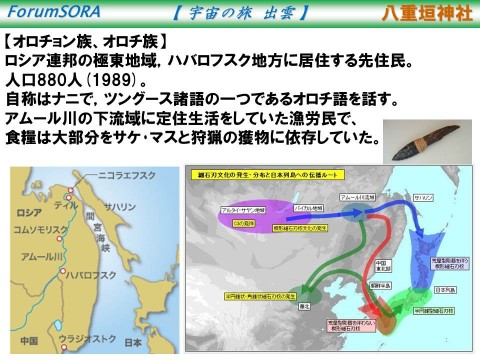

【オロチョン族、オロチ族】

ロシア連邦の極東地域,ハバロフスク地方に居住する先住民。人口880人(1989)。

自称はナニで,ツングース諸語の一つであるオロチ語を話す。

アムール川の下流域に定住生活をしていた漁労民で、食糧は大部分をサケ・マスと狩猟の獲物に依存していた。

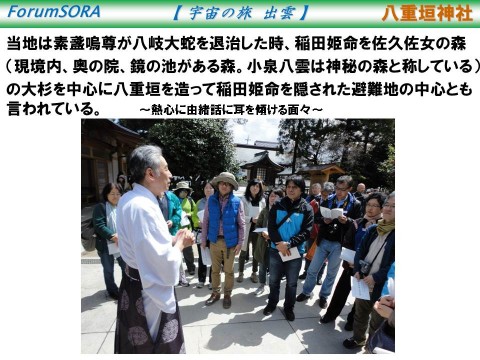

八重垣神社:

神話の主人公である素盞鳴尊と稲田姫命の夫婦神を主祭神としている。

当地は素盞嗚尊が八岐大蛇を退治した時、稲田姫命を佐久佐女の森(現境内、奥の院、鏡の池がある森。

小泉八雲は神秘の森と称している)の大杉を中心に八重垣を造って稲田姫命を隠された避難地の中心とも言われている。

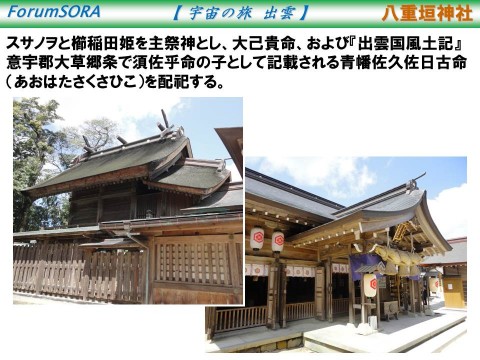

スサノヲと櫛稲田姫を主祭神とし、大己貴命、および『出雲国風土記』意宇郡大草郷条で須佐乎命の子として記載される青幡佐久佐日古命(あおはたさくさひこ)を配祀する。

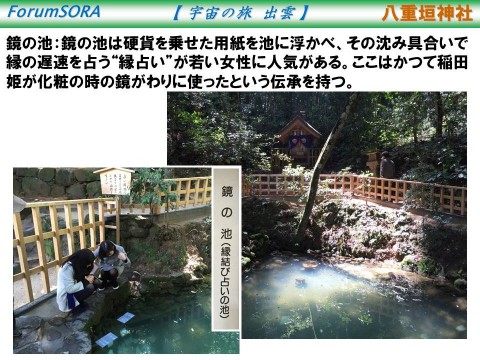

鏡の池:

鏡の池は硬貨を乗せた用紙を池に浮かべ、その沈み具合いで縁の遅速を占う“縁占い”が若い女性に人気がある。

ここはかつて稲田姫が化粧の時の鏡がわりに使ったという伝承を持つ。

熊野大社:

スサノヲをお祀りしている。平安時代初期までは、出雲国一ノ宮であった。

紀州の熊野三社は出雲の熊野大社を分霊したもの。

熊野信仰は出雲がルーツ。

熊野大社では、出雲一宮として、出雲国造の世継ぎの儀式「火継式(神火相続式)」や「新嘗祭」等の重要な儀式は出雲大社宮司の出雲国造家が出向いて、ここで行われています。

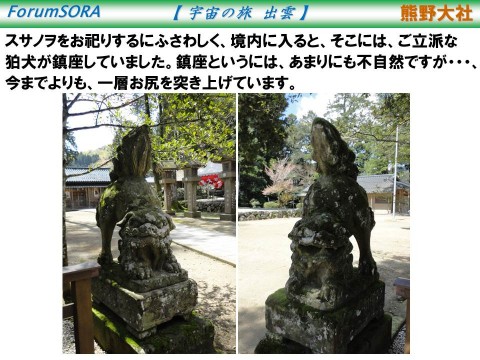

スサノヲをお祀りするにふさわしく、境内に入ると、そこには、ご立派な狛犬が鎮座していました。

鎮座というには、あまりにも不自然ですが・・・、今までよりも、一層お尻を突き上げています。

由緒話:

当社は神祖熊野大神櫛御気野命(かぶろぎくまののおおかみくしみけぬのみこと)を主祭神として境内中央正面の御本殿にお祀りしており、この御神名は素戔嗚尊(すさのをのみこと)の別神名です。

境内には右手に御后神の稲田姫をお祀りしている稲田神社、左手に御母神の伊邪那美命をお祀りしている伊邪那美神社、また荒神社や稲荷神社があります。

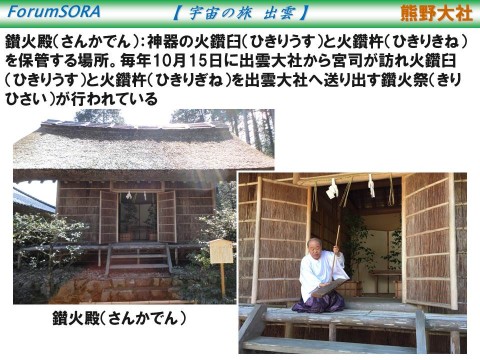

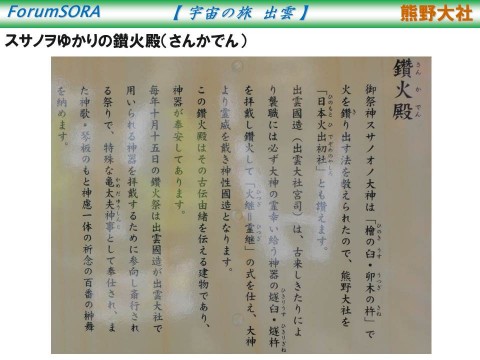

鑚火殿(さんかでん):神器の火鑽臼(ひきりうす)と火鑽杵(ひきりきね)を保管する場所。

毎年10月15日に出雲大社から宮司が訪れ火鑽臼(ひきりうす)と火鑽杵(ひきりぎね)を出雲大社へ送り出す鑽火祭(きりひさい)が行われている。

スサノヲ ゆかりの鑚火殿(さんかでん)

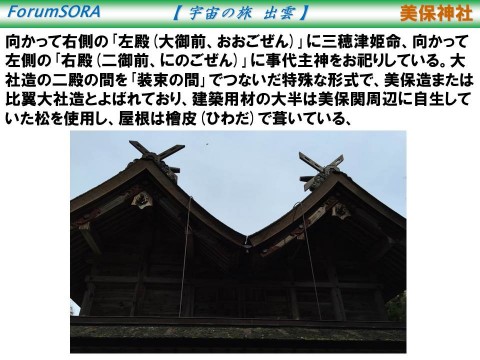

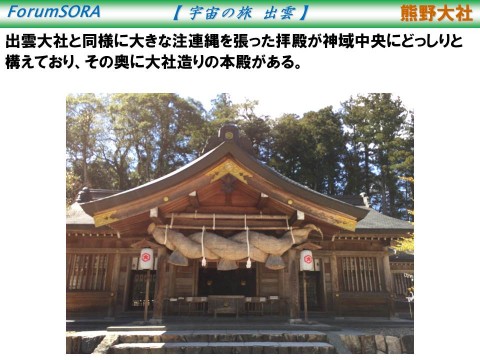

出雲大社と同様に大きな注連縄を張った拝殿が神域中央にどっしりと構えており、その奥に大社造りの本殿がある。

神魂(かもす)神社:本殿は最古の大社造で、国宝に指定されている。現在の社殿は天正11年(1583年)の再建と考えられている。

本殿は室町時代初期、正平元年(一三四六年)建立の大社造で、最古の大社造として昭和二十七年三月国宝に指定されている。

伊弉冉尊(いざなみのみこと)を主祭神とする。

なぜか『延喜式(えんぎしき)』(平安時代中期に編纂された格式)に記載されておらず、『出雲国風土記』にもない。

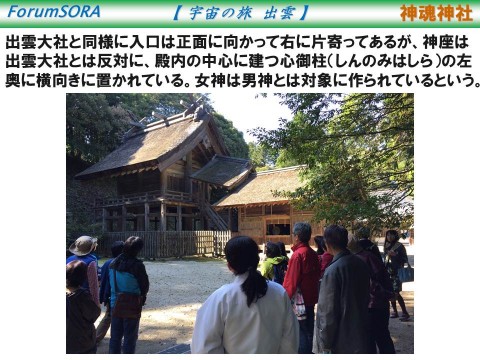

出雲大社と同様に入口は正面に向かって右に片寄ってあるが、神座は出雲大社とは反対に、殿内の中心に建つ心御柱(しんのみはしら)の左奥に横向きに置かれている。

女神は男神とは対象に作られているという。

ここ、神魂(かもす)神社は出雲国造家とゆかりが深く、古くは国造家の私斎場的性格だったとされる。

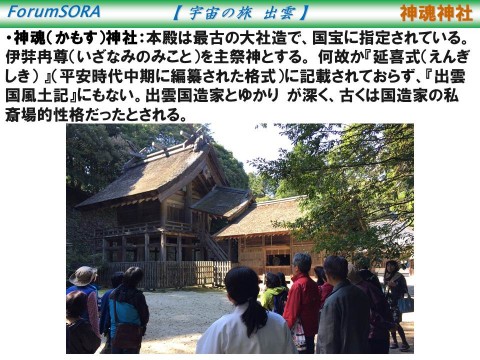

神魂(かもす)神社:本殿は最古の大社造で、国宝に指定されている。

伊弉冉尊(いざなみのみこと)を主祭神とする。 何故か『延喜式(えんぎしき) 』(平安時代中期に編纂された格式)に記載されておらず、『出雲国風土記』にもない。

出雲国造家とゆかりが深く、古くは国造家の私斎場的性格だったとされる。

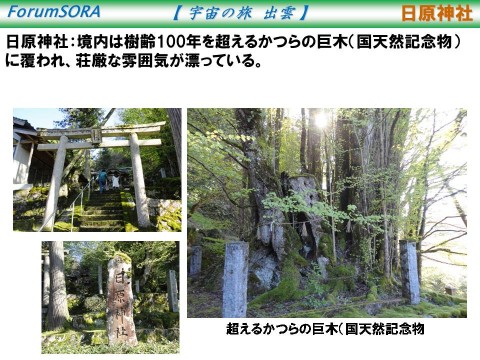

日原神社:

境内は樹齢100年を超えるかつらの巨木(国天然記念物)に覆われ、荘厳な雰囲気が漂っている。

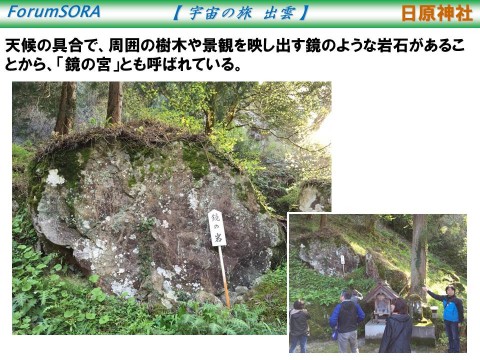

天候の具合で、周囲の樹木や景観を映し出す鏡のような岩石があることから、「鏡の宮」とも呼ばれている。

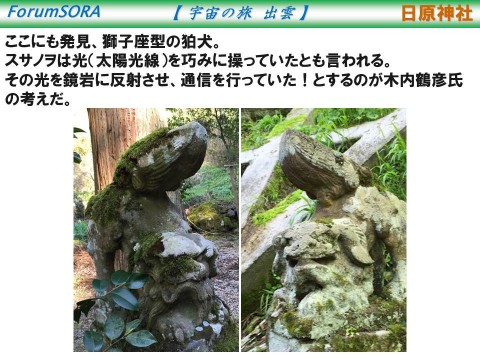

ここにも発見、獅子座型の狛犬。

スサノヲは光(太陽光線)を巧みに操っていたとも言われる。

その光を鏡岩に反射させ、通信を行っていた!とするのが木内鶴彦氏の考えだ。

鏡岩には、太陽光の入射角と反射角がきわめて重要です。

これにより、なんのために用いたものかが読めてくるのです。

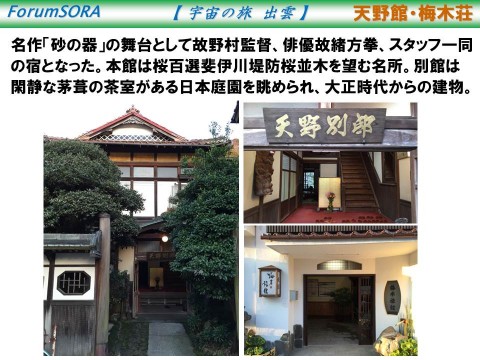

名作「砂の器」の舞台として故野村監督、俳優故緒方拳、スタッフ一同の宿となった。

本館は桜百選斐伊川堤防桜並木を望む名所。別館は閑静な茅葺の茶室がある日本庭園を眺められ、大正時代からの建物。

桜百選斐伊川堤防桜並木を散歩。見事な桜並木に心が躍ります♪

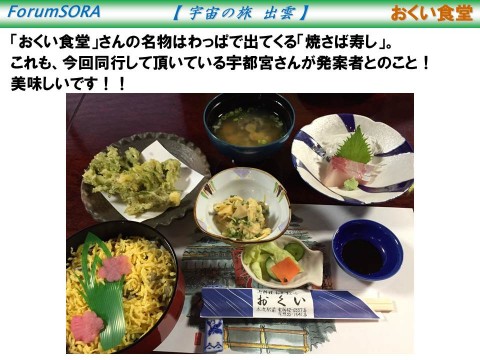

奥出雲、地元の人が集まるお店「おくい食堂」にて、2日目もお疲れさまでした!!

「おくい食堂」さんの名物はわっぱで出てくる「焼さば寿し」。

これも、今回同行して頂いている宇都宮さんが発案者とのこと!美味しいです!!

限定生酒「大蛇(おろち)もごぼじ」。

ヤマタノオロチがよだれを流すほど美味しい酒で、近くの木次酒造直送。

ここでしか口にできません。やはり宇都宮さんのアイディア。

瓶の色がたまらなく神話調、うまい!

「焼さば寿し」と「大蛇(おろち)もごぼじ」で、すっかり出来上がりましたが・・・、ここで、木内先生から2日目のおさらいと明日の予告です。

→次:4月12日/3日目『検証の旅 出雲 ~スサノオの真実に迫る~』2015

→前:4月10日/1日目『検証の旅 出雲 ~スサノオの真実に迫る~』2015

→サマリーページ『検証の旅 出雲 ~スサノオの真実に迫る~』2015

■『検証の旅 出雲 2004』はこちら